Explorando la Accesibilidad Urbana: Medición y Desafíos

Explorando la Accesibilidad Urbana: Medición y Desafíos

Las ciudades existen porque las personas quieren estar cerca unas de otras, de modo que los residentes y trabajadores no tengan que viajar tan lejos para participar en actividades rutinarias, lo que los economistas llaman economías de aglomeración. Las infraestructuras de transporte existen para conectar lugares más rápido que el viaje campo a través. Si bien el viaje en una red puede ser menos directo (mayor distancia, más tortuoso) que viajar "en línea recta", también es más rápido, de lo contrario, ¿por qué hacerlo? Las personas pagan un precio más alto por estar en lugares con mayor acceso a las cosas que les importan (personas, oportunidades), para ahorrar tiempo, gastar menos en viajes y ser más productivos.

El uso de la accesibilidad para medir el funcionamiento de las ciudades y las redes ha crecido en los últimos años. Mientras que la movilidad mide la facilidad de movimiento en la red, la accesibilidad mide la facilidad de llegar a los destinos deseados (Levinson y Wu, 2020).

Una definición de accesibilidad (Departamento de Medio Ambiente de los Estados Unidos, 1996) es "la facilidad y conveniencia de acceso a oportunidades distribuidas espacialmente con un modo de transporte elegido". La dificultad radica en cómo cuantificar esta "facilidad y conveniencia", lo cual es particularmente complejo, ya que es una función de diferentes tipos de viajes y actividades y probablemente varía entre las personas según sus gustos y preferencias (Dong et al., 2006).

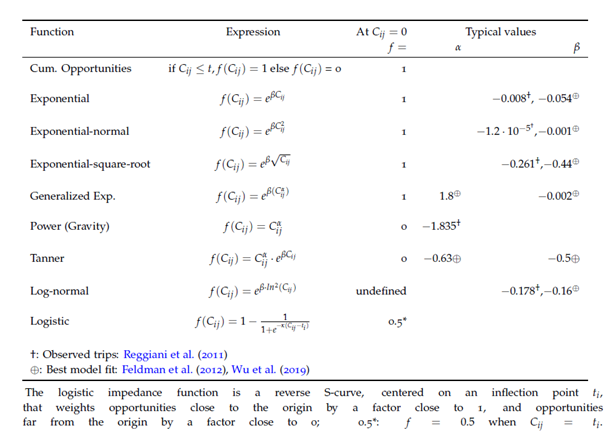

Todas las medidas de accesibilidad tienen dos componentes principales: el primer componente es la atracción y el segundo es la impedancia. El componente de atracción generalmente se mide como el número de oportunidades en los destinos. La función de impedancia disminuye la probabilidad de ser atraído hacia dichos destinos según la distancia o el tiempo de viaje (El-Geneidy y Levinson, 2006).

Medidas tradicionales de accesibilidad

Las medidas de accesibilidad se clasifican a menudo en tres categorías: isocronas, basadas en la gravedad y basadas en la utilidad.

Medidas de isocronas

Las medidas de isocronas también se conocen como medidas de "oportunidad acumulada". Cuentan el número de oportunidades que se pueden alcanzar en un tiempo de viaje, distancia o costo generalizado determinados, como se muestra en la siguiente ecuación:

Medidas basadas en la gravedad

Las medidas basadas en la gravedad reciben ese nombre porque se derivan del denominador en el modelo, que mide la impedancia de forma análoga a como se mide la gravedad en la fórmula de Newton.

La medida de isocrona es un caso especial de las medidas basadas en la gravedad en las que la función de impedancia es 1 o 0 según si está dentro del rango definido para contar las oportunidades o no (Dong et al., 2006).

La medida basada en la gravedad desarrollada por Hanson (1959) sigue siendo el método general más utilizado para medir la accesibilidad, aunque es complejo en los cálculos y tiene algunos puntos débiles.

La ventaja principal es que las medidas ponderadas de oportunidades acumulativas consideran la gama completa de tiempos de viaje, en lugar de simplemente si un tiempo de viaje está por encima o por debajo de un límite. Esto se ajusta más cerca al comportamiento humano (CTAM, 2020).

Las principales desventajas de esta medida de accesibilidad son la necesidad de desarrollar un factor de impedancia, y los pesos apropiados para el destino (por ejemplo, ¿debería ser el número de tiendas, el número de empleos minoristas o el área?). También resulta difícil combinar los modos de transporte.

El proceso de selección de la función de impedancia adecuada es complicado y requiere varios intentos. El recíproco del tiempo de viaje al cuadrado fue la primera función utilizada (siguiendo las leyes de la gravedad de Newton). Algunos investigadores generan varias funciones de impedancia y las incluyen como parte de su análisis para encontrar la medida más adecuada que se correlacione estadísticamente con el valor del suelo (y así cómo las personas perciben el efecto del transporte en el territorio) (El-Geneidy y Levinson, 2006).

A continuación, se muestran algunos factores de impedancia en forma gráfica y en expresiones matemáticas extraídas de CTAM (2020).

Medidas basadas en la utilidad

Las medidas basadas en la utilidad (ver Ben-Akiva y Lerman, 1977) se basan en la teoría de utilidad aleatoria (ver Domencich y McFadden, 1975). La teoría de utilidad aleatoria asume que las personas seleccionan la alternativa con la mayor utilidad. Sin embargo, la utilidad no se conoce con certeza para el analista y, por lo tanto, se trata como una variable aleatoria. Esta medida se resuelve utilizando técnicas basadas en el Valor Extremo Generalizado (GEV, por sus siglas en inglés), y casos especiales como el modelo logit multinomial (MNL, por sus siglas en inglés) o el modelo logit anidado (NL, por sus siglas en inglés).

Una ventaja de las medidas basadas en la utilidad es que pueden representar la accesibilidad a nivel individual de acuerdo con las preferencias individuales (Pirie, 1979) y, de esta manera, capturar mejor las diferencias en gustos. Otra ventaja es que la utilidad máxima esperada se puede derivar de cualquier situación de elección, por lo que puede capturar el impacto de todos los modos de transporte, incluidos automóvil, transporte público y no motorizado (Dong et al., 2006).

Esta medida tiene varias ventajas, pero su complejidad y la intensidad de datos que requiere son las principales barreras para implementarla (El-Geneidy y Levinson, 2006).

Enfoques alternativos para medir la accesibilidad

En esta sección se enumeran enfoques alternativos para evaluar la accesibilidad junto con sus referencias por si se quisiera ampliar la información. Si bien no es exhaustiva, esta compilación proporciona una indicación del progreso y la evolución en este campo.

- Medida de accesibilidad basada en actividades (ABA, por sus siglas en inglés) basada en el modelo de horario de actividades diarias (DAS, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, consulte Dong et al. (2006).

- Medida basada en restricciones. Consulte Wu y Miller (2002).

- Medida de accesibilidad compuesta. Consulte Miller (1999).

- Medidas de acceso competitivo. Consulte Shen (1998).

- Medidas duales: acceso denominado por tiempo. Consulte Cui y Levinson (2020).

Conclusión

Si las medidas más simples brindan el mismo grado de orientación política que las medidas más precisas, entonces las medidas más simples son las que deberían usarse (CTAM, 2020).

O lo que es lo mismo, si una medida más sencilla aporta similar conocimiento en el proceso decisorio que una medida más precisa, no hay que dudar en adoptarla.

Referencias

Ben-Akiva, M., Lerman, S. R. (1977). Disaggregate travel and mobility choice models and measures of accessibility. In: Proceedings of the Third International Conference on Behavioral Travel Modeling, Tanenda, Australia.

Committee of the Transport Access Manual (CTAM). (2020). Transport Access Manual: A Guide for Measuring Connection Between People and Places. Published by Committee of the Transport Access Manual.

Cui, M., & Levinson, D. (2020). Primal and dual access. Geographical Analysis, 52(3), 452–474.

Dong, X., Ben-Akiva, M. E., Bowman, J. L., Walker, J. L. (2005). Moving from trip-based to activity-based measures of accessibility. Transportation Research Part A, 40, 163–180.

Domencich, T., McFadden, D. (1975). Urban Travel Demand: A Behavioral Analysis. North-Holland, Amsterdam.

El-Geneidy, A. M., & Levinson, D. M. (2006). ACCESS TO DESTINATIONS: DEVELOPMENT OF ACCESSIBILITY MEASURES. Published by Minnesota Department of Transportation.

Geurs, K. T., van Eck, J. R., et al. (2003). Evaluation of accessibility impacts of land-use scenarios: the implications of job competition, land-use, and infrastructure developments for the Netherlands. Environment and Planning B, 30(1), 69–88.

Hanson, W. G. (1959). How accessibility shapes land-use. Journal of the American Institute of Planners, 25, 73–76.

Lahoorpoor, B., Rayaprolu, H., Wu, H., & Levinson, D. M. (2022). Access-oriented design? Disentangling the effect of land use and transport network on accessibility. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 13, 100536.

Levinson, D. and Wu, H., 2020. Towards a general theory of access. Journal of Transport and Land Use , 2020, Vol. 13, No. 1 (2020), pp. 129-158.

Miller, H. (1999). GIS software for measuring space-time accessibility in transportation planning analysis. Paper presented at the International Workshop on Geographic Information Systems for Transportation and Intelligent Transportation Systems, Hong Kong.

Pirie, G. H. (1979). Measuring accessibility: a review and proposal. Environment and Planning A, 11, 299–312.

Shen, Q. (1998). Location characteristics of inner-city neighborhoods and employment accessibility of low-wage workers. Environment and Planning B: Planning and Design, 25(3), 345–365.

U.S. Department of Environment. (1996). Policy and Procedure Guidelines, PPG 6.

Wu, Y.-H., & Miller, H. (2002). Computational tools for measuring space-time accessibility within transportation networks with dynamic flow (special issue on accessibility). Journal of Transportation and Statistics, 4(2/3), 1-14.